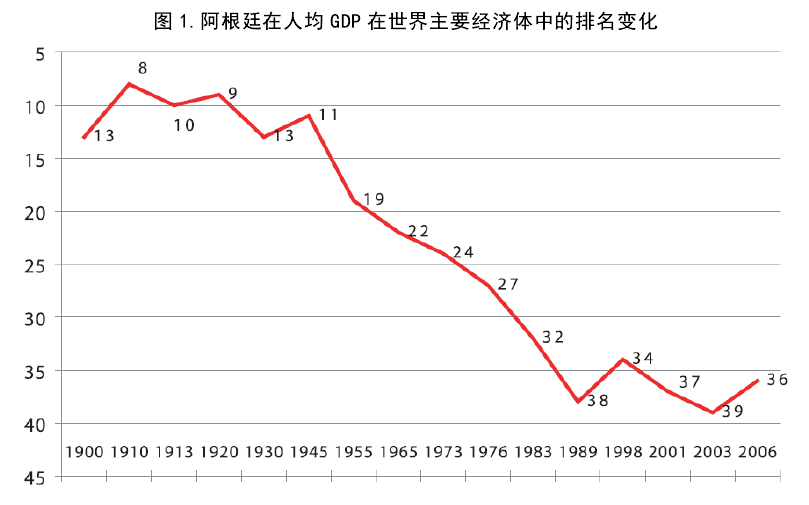

阿根廷在20世纪初的日子过得还是不错的,那个时候主要给欧洲老爷们和奉行门罗主义的美国提供原料。二战后,数控机床发明了,石油成为当之无愧的大宗商品之王,在整个世界市场的产业链当中,农业原材料所占比重下降,阿根廷在国际竞争中被甩开,阿根廷人均GDP在全世界的排名就断崖式地下跌了。

同为移民为主、地广人稀的新兴国家,阿根廷早期发展进程与美国有诸多相似。以美国为例,美利坚文明的历史起源,被认为是1614年至1624年发生的佛吉尼亚公司土地分割以及普利茅斯和马萨诸塞公司土地私有化这两个事件及其横向和纵向发展。其核心在于英国殖民者在美国推行的以强制土著居民劳动为特点的“共耕制”因不适应北美地广人稀的环境而陷入困境,为调动移民的垦殖积极性,殖民地当局开始尝试“自由租佃制”和“私人种植园制”,前者允许殖民者从佛吉尼亚公司领地内租用3英亩土地自行耕种,后者允许移民以私人身份自费在詹姆士顿周边地区开发新种植园,这两项政策以及随后的以“人头权”为标志的改革,开启了美国土地私有化进程。这种鼓励家庭持有土地和承认拓荒者土地所有权的制度被广为效法,极大推动了欧洲移民流入和西进运动的大规模开展。截至19世纪50年代,美国一年输入移民达到25万。美国独立后,还通过1785年土地法令、1841年肯地权条例、1862年宅地法和1877年木材种植法令等一系列法律,确立了相对平等的土地产权,并催生了大批自耕农。法国学者托克维尔就认为,美国自耕农的民主和自由就是以他们对土地的占有所支撑起来的。不同农地制度的结果是,到1914年,美国63%的农民拥有自己耕作的土地,而在阿根廷这一比例仅为40%。阿根廷农场的平均面积是美国农场的8.4倍,是澳大利亚的1.8倍。欧洲移民抵达阿根廷后,由于无法获得土地产权、缺乏投资动力和具有吸引力的工作机会,绝大多数欧洲移民都选择成为“候鸟”,结束收获季的劳作即返回家乡,对阿根廷的国家归属感和政治参与度都比较低。据统计,1850年~1930年间,仅有不超过5%的移民归化成为阿根廷公民。此外,阿根廷全国90%以上的可耕地集中于潘帕斯草原地区,这使得阿根廷大牧场主在地理上比较集中,且与其他地区相对隔绝,更容易形成一个相对独立的“王国”。在与内地精英的长期斗争中,潘帕斯地区的农牧业主大获全胜,其“共同阶级意识”和内部凝聚力不断增强,成为这一时期主导阿根廷政治的强大利益集团,这种情况在拉美其他国家也是十分罕见的。此外,阿根廷这种以畜牧业为核心的初级产品出口模式及其造就的经济繁荣使得阿根廷社会呈现出高度国际化和相对同质化的征,特别是西欧和拉美多数国家中存在的贫农阶层在阿根廷历史上从未出现过。

阿根廷大农牧场不需要密集的劳动力,也不需要密集的资本和技术。阿根廷学者奥唐奈(G. O’Donnell, 1976)就此分析到,“与其他多数拉美国家不同,阿根廷潘帕斯地区实行的是一种农场制,这不同于其他拉美国家的庄园制和飞地制,这种制度劳动密集度更低,但资本和技术密集度也较低。”借助大地产的规模效应和土地、劳动力、资本等生产要素的持续投入,布宜诺斯艾利斯等中心城市和潘帕斯地区出现了稳定的繁荣,阿根廷的早期工业也在吸收了农牧业剩余并在农牧业庇护下发展起来。此后,为满足“一战”时期因进口受阻而产生的需求,以食品加工和纺织、制鞋、家具制造等为主的小型制造业也逐步发展起来。到“二战”爆发前,随着美国对阿根廷投资不断增加,阿根廷汽车、电力、石化、冶金等新型工业领域也有所发展,但规模和影响仍相对有限。由于缺乏大量的农村廉价剩余劳动力,劳工组织发展较早且具有较高议价能力,阿根廷劳动密集型制造业发展存在先天不足。此外,冶金、石化等工业和多数制造业严重依赖国内需求、出口部门外汇收入和外国投资,要实现传统经济模式向工业化转型的大规模变革,需要大量进口机械设备和原材料,这又需要农牧业出口部门为此提供足够的外汇。但农牧业初级产品出口价格受变幻莫测的国际市场影响,产量的增长和生产率的提高需要将大地产制基础上的粗放型农牧业转化为资金和技术更为密集的精细化农业和商品化农业工业,这又需要进行长期投资。但出于固有偏见和对农牧产品价格不确定性的经验性认知,阿根廷的农牧业主对农牧业的工业化发展态度轻蔑,且普遍缺乏长期投资意愿,仍坚持对土地进行粗放式开发。由于农业生产技术水平低下,随着土地扩张抵达极限和天然肥力枯竭,农牧产品边际生产率不断下降,成本日益增加。潘帕斯地区的农牧业出口集团,逐渐从国家经济腾飞的主要动力,衰落为阿根廷工业化进程中难以逾越的一道障碍。

《新经济史视角下的阿根廷发展悖论——制度变迁与钟摆式发展》